坂井泉水の歌唱・声と歌詞を徹底解析

今回はZARDのボーカル坂井泉水の歌唱や声質を徹底的に解析していく。さらに、”作詞家”としての坂井泉水についても分析してみる。

商業的に成功した女性ボーカルのロックバンド/ユニット

チャート1位を獲得しながら、あれだけ歪んだディストーションギターを基軸とした音楽性の女性ボーカルのSSG(シンガーソングライター)/グループはそれほど多くない。90年代のビーイング系でシングルで週間チャート1位を獲得したのが、そもそも「ZARD」と「大黒摩季」しかいないので、本記事ではビーイング系以外との比較をしていく。90年代の女性ボーカルの最大勢力であった「安室奈美恵」や「trf」「globe」などの「小室ファミリー」の曲は基本的にダンスミュージックが基盤になっていて、ギターサウンドが中心でもないし、「ドリカム」も同様だ。ドリカムはそもそもギターが正規メンバーでない時点で分かりきっているが…。「ユーミン」や「今井美樹」なんかもギターが中心ではない。

小室ファミリー

左からtrf,華原朋美,安室奈美恵,hitomi,globe,dos

画像は「YOU ARE THE ONE」歌唱時のもの

80年代のバンドブームの中心にいた「プリンセス プリンセス」やビーイングの分派といっても差し支えないパブリック・イメージ(社長はビーイング創業メンバーの月光恵亮)所属の「LINDBERG」はディストーションギターを基軸とした音楽で商業的に成功した例に当てはまると言えるだろう。しかし、80年代後期のバンドブームの流れを汲む「PINK SAPPHIRE」や女性ソロの「久松史奈」、「川島だりあ」などは、チャート1位を獲得するまでの爆発的ヒットや固定ファンの獲得には至っていない。 あとは、90年代後半になって、ZARDの音楽性を模倣したELTが出現し、爆発的にヒットしたというぐらいと思われる。(ELTの作詞作曲編曲を手掛けていたキーボードの五十嵐は熱心なZARDファンだったようだ。)

|

|

|---|---|

|

|

| 商業的に成功した例とスマッシュヒットで終わった例 | |

というわけで、意外にもディストーションギターを基軸とした女性ボーカルのロックシンガー・グループで、商業的に成功を収めた例は少なく、ZARDは稀有な存在と言える。

ZARDの音楽性

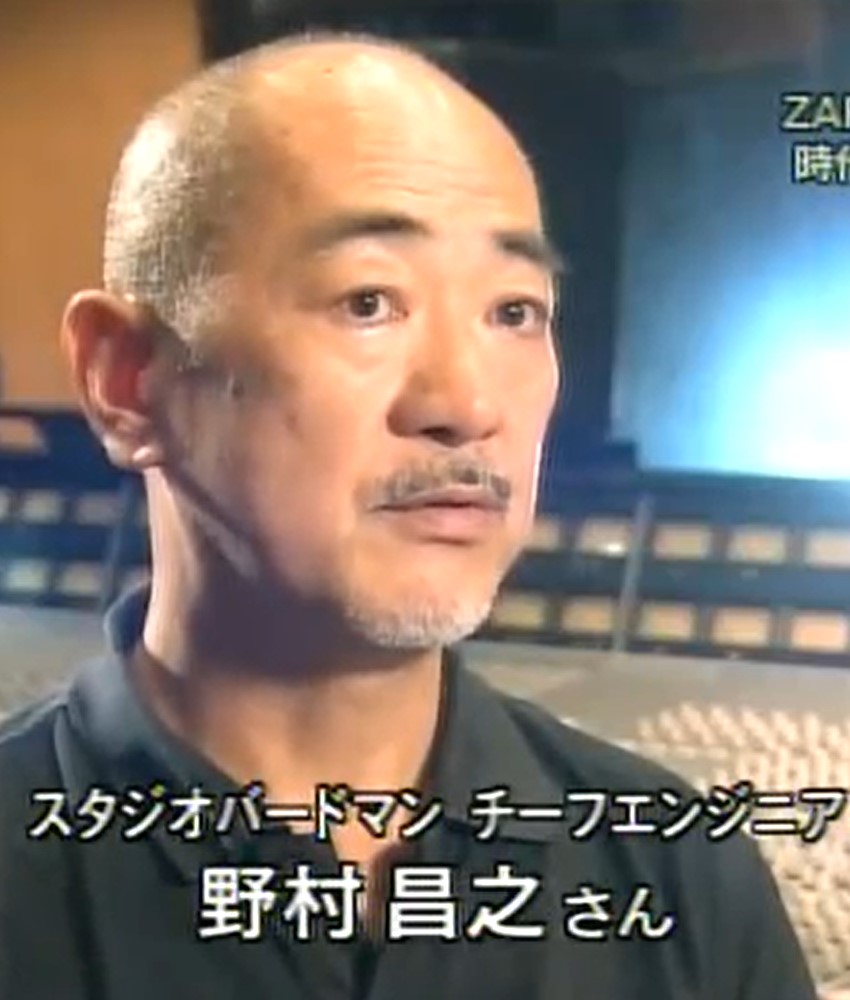

以前に解説したように、ZARDの音楽性は、端的に言えば、シンセサイザーを大胆に導入した平成歌謡的ハードロックである。詳しく言えば、キャッチ―でインパクトのある織田哲郎と哀愁のある栗林誠一郎のメロディーに、ディストーションギターを基軸としたインパクトのある明石昌夫とハードかつ爽やかな葉山たけしのアレンジの典型的「ビーイングロック」(他の回で筆者が勝手に命名)である。90年代の全盛期にZARDの楽曲のレコーディング・ミキシングエンジニアを務めた野村昌之も、坂井泉水の声に関して、

「一番の魅力ははやっぱり”声質”。どんなに上手くてもあの声質じゃなければZARDの数々の名曲は生まれなかったわけで。で、ZARDはロックなんですよ。だってあんなにディストーションギターが似合う声ってそうないと思う! それに坂井さんの声は、鈴木英俊さんのギターにも合っていたんじゃないかなと思いますね」(ZARDのHPより)

と述べており、筆者もこの見解には100%賛同する。

例えば、ギターだけならPAMELAHの小澤正澄のギターもすごくカッコいいなと思うのだが、水原由貴のボーカルが加わってもたし算にしかならないように感じる。しかし、ZARDの場合、鈴木英俊のギターに坂井泉水の声が加わると、単なるたし算ではなく、かけ算となって、ギターが何倍もカッコいいように筆者には聴こえる(あくまで主観です)。そういう感性に訴える最終的な部分は、相性のような理屈では説明できないことなのかもしれない。

PAMELAH(Gt.小澤正澄、Vo.水原由貴)

当の坂井泉水本人は、自身の声とサウンドに関して、B'zの松本孝弘がパーソナリティを務めていたラジオ「BEAT ZONE」に出演した際、

「例えば、ディープパープル(のようなハードなサウンド)をバックに持って来て、(いくらサウンドはハード)でも私こういう声なので、詞はできればやっぱり恋愛の詞を載せて。ミスマッチみたいな感じだけど、完成したものは(メロディーラインが)耳に残るような曲を作りたいなと思います。~(中略)~私はもっとかすれたロックボーカリストに憧れるんですけど、かれなくて…なんか嫌だなと思うんですけど…」

とコメントしている。このコメントから、最終的にZARDらしいサウンド(=ZARDサウンド)として完成型を迎える耳に残るキャッチ―なメロディーにハードなサウンドという方向性は、初期の段階から固まっていたことがうかがえる。本人のコメントにあるように、一見ミスマッチに思われる坂井泉水の声とメロディー・サウンドのギャップがうまく化学反応を起こしたと言えよう。

坂井泉水の声質と歌唱の特徴

織田哲郎は坂井泉水の声質に関して、

「坂井さんの声というのは、ガラスっぽい倍音成分が含まれていて、そのおかげで何を歌っても爽やかな印象が残る」

(下記動画↓)

「彼女の声はそれほど個性的ではないのに、実は印象に残る声です。結局のところ歌というものは”その声を聞いていたいかどうか”に尽きると思います。彼女の独特の硬質な倍音成分が、どんな歌を歌ってもさわやかな印象を残す、とても良いシンガーだったと思います。」

(連載にて)

該当部分は0:33~0:51

一方で、ZARDのディレクターの寺尾広は、4thアルバム「揺れる想い」について振り返った際、坂井泉水の歌唱について、

「例えば「You and me(and…)」のサビ頭の「も・お・で」という所、「Season」のサビ頭の「せ・つ・な」、そしてそこから「く」「て」に向かう所等、これでもかと言わんばかりに溜めて歌っています。ドラムのスネアは前述の通り、通常よりもタイミングが後ろになっているのですが、坂井さんの歌はそれ以上に後ろのタイミングになっている事も多いです。この歌い方によって歌詞に対する説得力が非常に強化され、ZARDの[音楽]は坂井さんの[歌声]によって[言葉]としても聴いた人の心に深く残るわけです。」

と述べている。

ディレクター 寺尾広

また、プロデューサーの長戸大幸も同様のことをインタビューにて答えている。

「(ボーカルの)リズムがちょっと遅れるので、歌詞が非常に伝わってきます。これはわざとというよりは天性のものに近く、コーラスの人が合わせるのはかなり大変でした。」 (インタビュー記事より)

プロデューサー 長戸大幸

さらに、コーラスを務めた当の本人である大黒摩季もインタビュー(下記動画↓の0:38付近)にて

「揺れ~る…おも~い~ってたまってるんですよね。情景が浮かぶんですよね。歌い方で」 (文字面で読むより、動画を見る方が早いと思います。)

と答えている。これも主旨としては、”たまっている”、すなわち、”若干遅れている”からこそ、歌詞の意味で情景が浮かぶということであると思われる。大黒摩季のインタビューは0:38~0:47

動画にある大黒摩季の説明はやや感覚的で分かりにくいが、全く同じ部分について、エンジニアの島田勝弘があるインタビューにて、より分かりやすく説明してくれている。

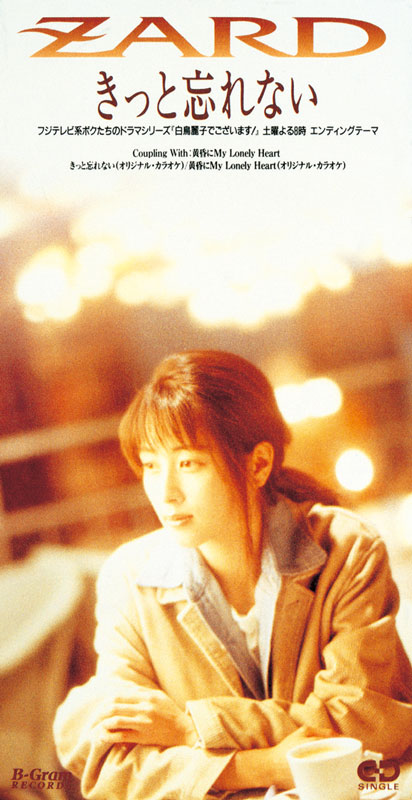

「坂井さんはアタックからリリースまでが長い。例えば、『きっと忘れない』を『きいっと忘れない』のように、『き』のあとに母音の『い』を入れて、後ろに引っ張ります。『揺れるう想いい からあだじゅう感じてえ(揺れる想い 体じゅう感じて)』とかもそう。歌詞だけ見ると母音の部分はありませんが、歌を聴くと細かく入ってくるのです。」

エンジニア 島田勝弘

このガラスっぽい独特の硬質な倍音成分とタイミングの遅れが、坂井泉水の歌唱における最大の特徴である。ガラスっぽい硬質な倍音成分が織田哲郎の爽やかなメロディーと相性が抜群で、主にシングル曲やアルバムのリード曲などで見られたZARDのパブリックイメージである”爽やかさ”につながっていた。一方で、サウンドに対する声のタイミングの遅れが、歌詞を強調させる役割を担っており、(この言い方が正しいのか微妙なところだが)ある種”ねちっこい”響きを持たせ、栗林誠一郎の曲に多く見られる歌謡的で哀愁のあるメロディーによくマッチしていた。このように、声と歌い方の特徴が、2人の作曲家の生み出すメロディーと呼応してZARDの二面性を作り出していたのである。

坂井泉水の歌唱力と有効音域

こんなことを書くと、坂井泉水信者から痛烈な非難をくらうこと間違いなしだが、はっきり言って坂井泉水の歌唱力はそれほど高くなかったと思う。下手かと問われれば、上手いのだが、プロのシンガーの中では、可もなく不可もなくといったところだろう。それでも、90年代の女性ボーカルで一番の売上を記録するほどの成功を納められたのは、やはり唯一無二の声質だったからであろう。この筆者の見解は先述のレコーディング・ミキシングエンジニアの野村昌之の見解に通じるところがあると思うし、30年以上音楽業界で生きてきた明石昌夫の「売れるかどうかは声質(45%)と歌詞(40%)でほとんど決まる」という見解にも裏付けられているように思う。歌唱力を否定するわけではないが、歌唱力さえ高ければ良いというものでもなく、声の個性をどこまで生かせるかというのが商業的に成功を納められるかの大きなポイントなのだと感じさせられる。織田哲郎が自身のYouTubeの「My Baby Grand~ぬくもりが欲しくて~」の回(下記動画↓)にて

「坂井さんは歌唱力を誇るというふうに聴こえるタイプのシンガーではないのだけれども、高いところは高いところなりに、低いところは低いところなりにしっかり聴きづらくない声が出る、すなわち、有効音域のレンジの広い方だった」

と評価している。(「きっと忘れない」の回でも同様の評価をしている。)該当部分は3:09~3:40

素人の筆者はこの織田哲郎の評価を聞いて「なるほど~プロからはそういう風に聴こえているのか~」というくらいにしか思っていなかったが、最近、それを実感することができた。YouTubeでZARD関連の動画を漁っていると、テレビ朝日の公式チャンネルにてこのような動画がアップされていた。

坂井泉水と比べると分かりやすい

この鈴木愛理とかいう人を筆者は知らなかったのだが(若い人の間ではそこそこ有名なのだろうか?)、ZARDの「マイ フレンド」をカバーしていた。歌唱動画を聴いてみると、確かに歌唱力はそれなりにあるのだろうが、有効音域が狭いのか、AメロやBメロの低いところはしっかり声が出ていなかったり不安定になってしまったりしているし、サビの高温では声量が相対的に大きすぎてうるさいだけになってしまっている。「なるほど!織田哲郎の言いたかったことはこういうことなのか」と納得できた。

坂井泉水の声量

当時の裏方たちの証言によって、実は坂井泉水は声量がかなりあったことが知られている。いわゆる隠れた”声量おばけ”というやつだ。ディレクターの寺尾広は、ZARD関連で最も出演する機会が多いため、様々な場面でコメントを残しており、

「あまり喋らない大人しい感じの方でしたね。申し訳ないんですけど、歌えるのかな?って思ったんですよ。スタジオに入って歌ってもらったらすごくよく通る声で、男性のロックボーカリストとそんなに変わらないくらいの響きがあったんですよ。」(あるテレビ番組のインタビューにて)

「デビュー時から坂井さんの歌声は非常に声量があり、録音時に工夫をする必要がある程でしたが、制作していく過程でさらに力強さと透明感がアップしました。」

葉山たけし(アレンジャー)

「彼女はバンド上がりってタイプではなかったので、最初はどういう感じの子かなと正直、半信半疑だったんですが、実際はしっかり歌えるし、メーターを見ると声の大きさも一目瞭然で。それが強く印象に残っていますね」

(ZARDのHPより)

アレンジャー 葉山たけし

野村昌之(エンジニア)

「坂井さんの声だけを聴くと優しいし、マイルドな感じなんですけど、ディストーションギターがすごいガンガンガ〜ンって。僕としては意外だけど、だけど合う。で、それを結構レベルを上げても坂井さんの声は負けない。コレはやってみないと分からないことで。」 (ラジオ番組「OLDIES GOODIES」より) 有効音域のレンジが広い、つまり、高音も低音もしっかり魅力的な声が出た上に、声量もあったというのだから結構意外な評価である。しかも、この特徴に関しても、アレンジャー・ディレクター・エンジニアの3者ともが同じ証言をしているというのだから面白い。

坂井泉水の歌詞

坂井泉水の歌詞の特徴は何なのだろうか?解析すると言っても、筆者は歌詞をしっかり聴いているタイプではないので、その点はご了承頂きたい。まず坂井泉水の歌詞の特徴をまず列挙する。

- コピーライティング力

- 独特の文節の区切り方

- 少女性と大人が同居する世界観

まず、コピーライティング力について、織田哲郎は坂井泉水の歌詞について、連載記事にて次のように述べている。

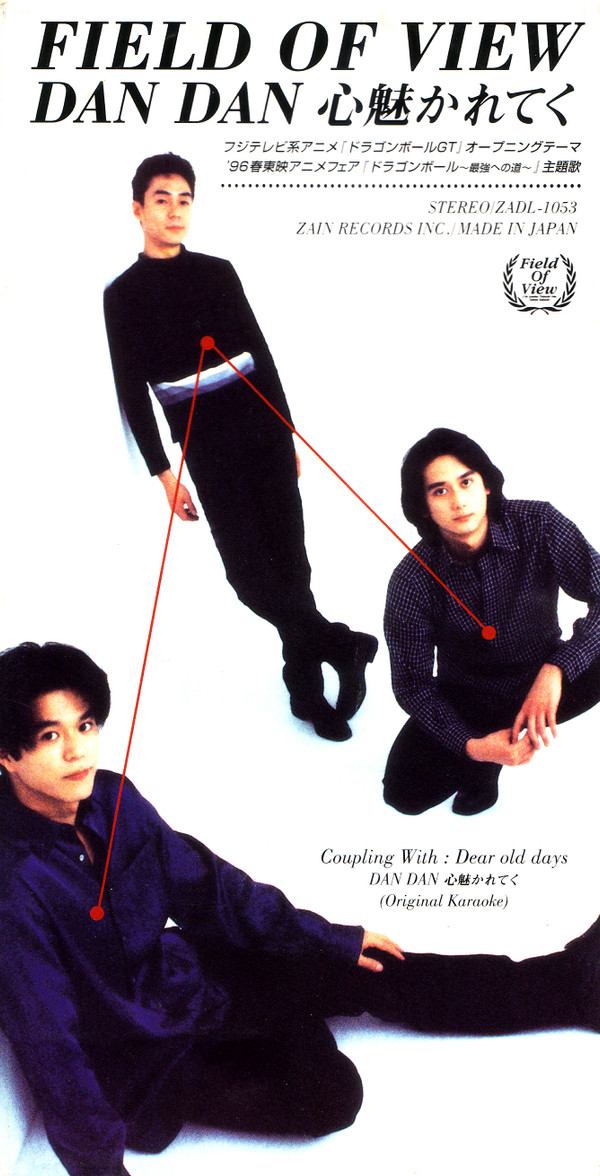

「坂井さんとはいろいろな作品を一緒に作りましたが、彼女は特に“コピーライティング力”が素晴らしかったと思います。たとえば「負けないで」という曲のサビの頭の部分は、今となっては「負けないで」という言葉のためのメロディーだったとしか思えません。「DAN DAN心魅かれてく」もやはり一度聞いただけで歌詞がアタマにこびりつきます。インパクトを出すために奇をてらうのではなく、メロディーを最大限に生かす言葉を見つけてくれる人でした。」

例に挙がっている「負けないで」「DAN DAN心魅かれてく」だけでなく、「きっと忘れない」「揺れる想い」「瞳そらさないで」「息もできない」というように、一度聞いたら忘れない歌詞をピッタリとパズルのように当てはめる能力はずば抜けていた。テレビ番組でも彼女の歌詞のはめ方の才能が遺憾なく発揮された「負けないで」の制作秘話が紹介されたことがある。該当部分は3:29~4:58

レーベルメイトでコーラスも務めた大黒摩季は、あるテレビ番組のインタビューで

「”揺れる想い”っていう言葉をメロディーに乗せるまで、彼女はメロディーを何百回も聴いているんですよ。私それで(坂井泉水に)怒られたことあるもん。それぐらい言葉を選びなさいって。」

と述べている。このように、日々考える中で思いついたフレーズあるいは文章の断片から、最初から答えが見えていたかのようにメロディーにマッチするように歌詞をはめる才能は、ビーイングの作家・アーティスト・スタッフの中でもお墨付きだったことが分かる。 |

|

|

|---|---|---|

不自然な歌詞の区切り方も1つの大きな特徴である。例えば、先程の動画の続きの4:58~5:14では、坂井泉水が自身の歌い方について、

「『どんなにはなれても』ではなく、『どんなにはっ なれても』と不自然なところでブレスして、離れてもという一語をぶった切って歌う人は普通いないよね」

という話をしているが、決して欠点ではなくむしろ長所だったと言える。織田哲郎も、坂井泉水が逝去した際の音楽葬にて、

「メロディーを作った側の人間としては、『どんなに離れてても』の「どんなに『は』で切るのはおかしいだろう」と最初すごく思ったんですけど、何回か聴いているうちに、そこが凄く何か、いいなと思うようになってきて、やられたなと思いました。」 (下記動画↓)

と述べている。該当部分は2:08~2:37

こういうことは他にもよく見られ、例えば「DAN DAN心魅かれてく」では、FIELD OF VIEWのボーカル浅岡雄也も

「最初はね、ものすごくキャッチーで素敵だなと思いつつ、『ちょっと不思議な詞だな』とも感じたんですよ。というのも、詞をどうやってオケに当てはめて歌うのかが分からない部分があったから。例えば1番のサビに入る直前には『少しだけ振り向きたくなるような時もあるけど』という一節があります。どのように文節を区切って歌うんだろう? と思って、レコーディングに入ってからも試行錯誤していました。

すると坂井さんが歌うデモテープが届き、歌い方の指定があったんです。『少しだけ・振り・向き・たくなるような・時も・あるけど……』

『そう区切るのか!』と驚きましたよ。これは後々、織田さんも分析していたんですが、坂井さんの詞と歌には独自の文節の切り方があって、従来の曲とはまるで違い、新しい魅力につながっているんですよね。」

FILD OF VIEW 浅岡雄也

織田哲郎は坂井泉水の歌詞についても度々自身のYouTubeで言及しており、「眠れない夜を抱いて」の回では”少女っぽいロマンチシズム”と表現している。しかし、栗林誠一郎の曲だが、「もう少し あと少し…」では、昼ドラ並のドロドロとした不倫の世界を表現しており、「追伸:あなたの生まれた家を見てきました」なんていう背筋の凍るような歌詞まで出てくる。「この愛に泳ぎ疲れても」なんかもかなりオトナな世界であったりする。

さらに、「心を開いて」に見られるような人間のちょっとした機微や葛藤を表現することにも長けていた。内省的な歌詞は95~96年あたりに多く見られる。長戸氏や寺尾氏は「平成に生きる昭和の女」(先程の動画等)というコンセプトが最初からあったと述べているが、3rdアルバムの「HOLD ME」まではかなり試行錯誤をしており、本当に最初からコンセプトありきだったのかは微妙な気がする。

というわけで、ビーイングに関連するアーティストやスタッフの証言を中心に筆者の主観も交えながら、ZARDの音楽性・声・歌詞の特徴を振り返った。今後、さらなる証言や発見があれば、記事の内容を更新するかもしれない。

このページの先頭へ戻る

アーティスト別>ZARD>4. 坂井泉水の歌唱と歌詞を徹底解析

3. 妄想アルバム ZARD BLEND ~SUN&STONE~

3. 妄想アルバム ZARD BLEND ~SUN&STONE~ 5. ELTはZARDのパクリなのか!?徹底解析!

5. ELTはZARDのパクリなのか!?徹底解析!