葉山たけしのサウンドの特徴

今回は葉山たけしのサウンドの特徴を素人なりに考察してみたい。

葉山たけしのサウンドの特徴

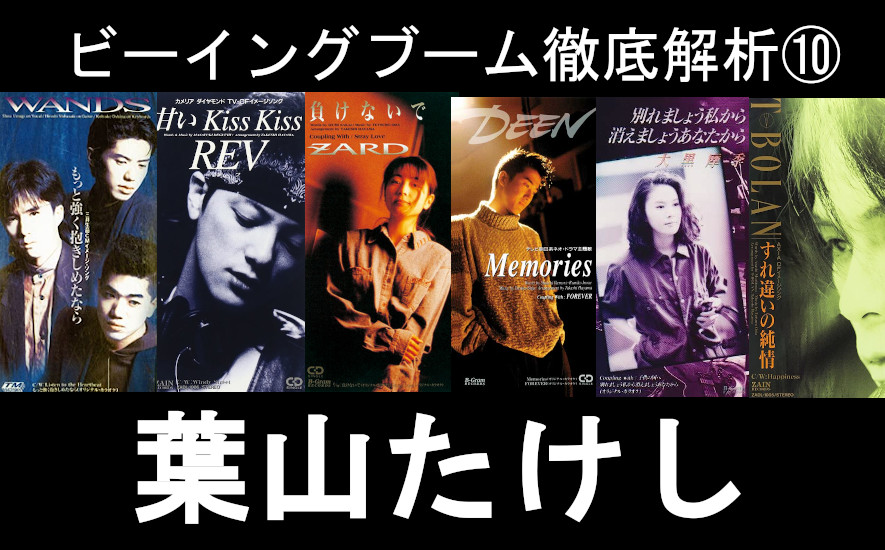

葉山たけし。前回紹介した明石昌夫と並んでビーイングの黄金期を支えたビーイングのメインアレンジャーである。元々は明石昌夫の模倣でアレンジャーとしてのキャリアを積んでいったが、次第に”葉山色”を強めていった。個人的には、葉山たけしのアレンジの全盛期は94~95年であると思っている。(もちろん92~93年も素晴らしいがどちらかというと”明石色”が強い。)葉山たけしのサウンドの主な特徴を列挙する。

- シンセを多用したインパクトのあるサウンド

- ベルやブラスを効果的に用いた爽やかなロック

- メロディアスなギターフレーズ

- ドラマチックな構成

①シンセを多用したインパクトのあるサウンド

この特徴は明石昌夫と全く同じ特徴である。サビ前やイントロなどのオケヒでインパクトを与える手法やシンセブラスでなぞる手法などは葉山たけしも同様である。ビーイングの主要アーティストに対するアレンジャーとしてのキャリアは、”葉山剛”名義でのTUBEのアルバム「ビーチタイム」(88年)が最初と思われるが、その後の明石昌夫のビーイング内での台頭があったため、アレンジへの本格的な参入は、(おそらく)織田哲郎のアルバム「いつかすべての閉ざされた扉が開かれる日まで」(90年)まで待つことになる。

|

|

|---|---|

| 88/05/21 | 90/04/21 |

織田哲郎は葉山たけしに関して「一緒にやり始めてみたら実はすごく器用で、どんなジャンルにも対応が早いし、新しいものを取り入れようとする貪欲な姿勢があった。それはギターだけじゃなく打ち込みやアレンジに対してもね。」と回顧しており、打ち込みへの対応も素早かったことが分かる。織田哲郎ソロへの活動参加を通して打ち込みの技能を身に着け、その頃からまず明石昌夫のアレンジの模倣をすることになったのであろう。

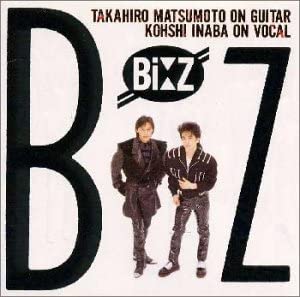

実際、オケヒを明石昌夫が初めて使ったのはB'zのデビューアルバム「B'z」の「君を今抱きたい」(88年)なのに対し、葉山たけしのオケヒ初使用はZARDのアルバム「Good-bye My Lonliness」(91年)あたり(要調査)と思われ、明石昌夫のアレンジのスタイルが確立されてから模倣を始めたことは想像に難くない。

|

|

|---|---|

| 明石昌夫の初使用 | 葉山たけしの初使用?(要調査) |

| 88/09/21 | 91/03/27 |

明石昌夫と同様、オケヒを

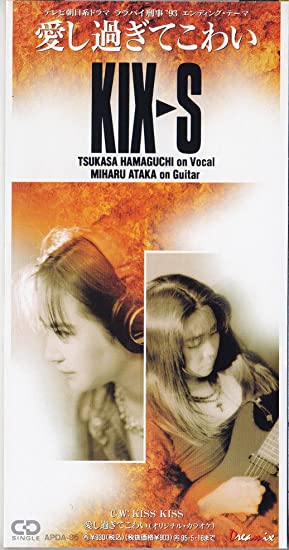

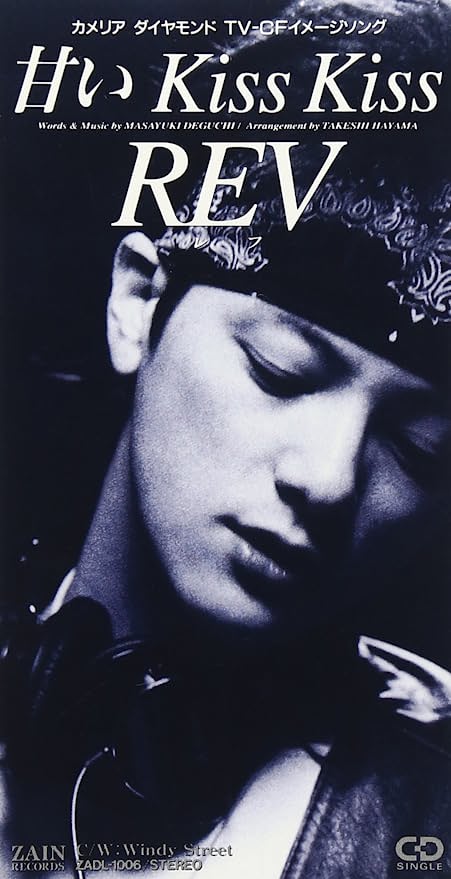

オケヒが使用されている例を挙げると、大黒摩季「DA・KA・RA」のイントロ・サビ前、サビ中、間奏・アウトロとまさにオケヒを乱用(笑)、KIX-X「愛し過ぎてこわい」のサビ前、REV「甘いKiss Kiss」のサビなどがある。明石昌夫はBメロやサビのシメで使うこともあったが、葉山たけしはサビ前とサビ中が圧倒的に多い。また、大黒摩季「チョット」や「あなただけ見つめてる」、ZARD「Why Don't You Leave Me Alone」(アルバム「HOLD ME」収録)のようにサビのメロディーあるいは譜割をなぞるように使うこともあるのが特徴的でもある。

|

|

|

|---|---|---|

| 93/02/10 | 93/05/17 | 93/04/14 |

REV 「甘いKiss Kiss」CM

明石昌夫と同様に、オケヒの他にも、ブラス、ピアノ、ベースなどでもシンセを多用している。”ミョンミョン”鳴っているシンセベースが特徴的な曲(下記画像)もある。

|

|

|

|---|---|---|

| 上:94/01/29 下:93/07/07 | 93/11/22 | |

②ベルやブラスを効果的に用いた爽やかなロック

葉山たけしがアレンジャーとして一番脂が乗っていた時期はいつかと問われれば、筆者は迷わず94~95年と答える。93年でも既に年間1000万枚以上の売上を叩き出す日本を代表するアレンジャーに登り詰めていたが、彼のアレンジが最も冴え渡っていたのは94,95年だろう。特に、95年の一連のFIELD OF VIEWの楽曲に対する編曲は神がかっていた。「君がいたから」は、シンセベル(チューブラベル)を非常に効果的に用いた完成度の高い楽曲である。明石昌夫が徹底的に歪んだギターを中心に据えたのに対し、葉山たけしはビーイング系のお家芸とも言えるハードなディストーションギターを鳴らしつつ、高音(ベルやブラス、キーボードなど)を効果的に使い、インパクトを高める手法に長けていたように感じる。 ZARD「マイフレンド」のイントロやBメロなどの音使いやDEEN「瞳そらさないで」で聴かれるメロディーやギターのすきまに入ってくるキーボードの音使いには”葉山たけしらしさ”を感じられる。主に大黒摩季では間奏がサックスソロ(勝田一樹)だったり、ブラスでサビをなぞっていたりなど、かなりブラスロック色も強い。

|

|

|---|---|

|

|

|

|

織田哲郎が自身のYouTubeで「葉山くんは爽やかなロックが得意」と評していた。その葉山たけしの才能が最も発揮されたのが、DEEN、FIELD OF VIEWといったビーイングの中でも特に爽やかさを売りにした二組へのアレンジであろう。ポカリスエットのCMソング「瞳そらさないで」や「突然」は爽やかなロックの典型である。 印象的なギターのフレーズを奏でながら、ベルやキーボードの高音を巧みに組み合わせ、爽やかさをうまく表現している。織田哲郎の疾走感あるメロディーに、葉山たけしの爽やかさだけれどもカッコいいアレンジはビーイング黄金期を象徴する楽曲だ。

|

|

|---|---|

この明石昌夫と葉山たけしの特異な分野・スタイルの違いは、B'zをはじめ、T-BOLAN、前期ZARD、MANISHなどでよりハードロック色の強い音楽性を実現していたのに対し、葉山たけしは、WANDS、大黒摩季、後期ZARD、DEEN、FIELD OF VIEWなど、より爽やかで明るいロックを実現していたことにも表れている。 また違った見方をすれば、長戸氏がアーティストごとの声質とイメージに合わせた適材適所のアレンジャーへの仕事の割り振りを行えていたとも言えるだろう。

③メロディアスなギターフレーズ

先述のように明石昌夫はハードなディストーションギターを中心に据えていた。もちろん葉山たけしにも中山美穂&WANDS「世界中の誰よりきっと」やWANDS「もっと強く抱きしめたなら」など、明石昌夫が用いたのと同じ音色のハードなギターを用いたアレンジもあるが、彼の特徴はWANDS「世界が終るまでは…」のイントロやFOV「突然」のイントロ、ZARD「Just believe in love」など、よりメロディアスなギターフレーズにある。 明石昌夫流のギターアレンジはギターアレンジでカッコいいが、ある意味西洋的である。メロディアスなギターフレーズはギターフレーズでギターが鳴いているようで、より感情的・感傷的すなわち、東洋的な印象を受ける。日本人がいかにも好みそうな音使いと言えるのではないだろうか。大黒摩季ではアレンジャーだけでなく、サウンドプロデューサーまで努めていたため、葉山色が最も出ており、また、ギタリスト葉山たけしとしての顔も持ち合わせている。  |

|

|

|---|---|---|

④ドラマチックな構成

最後の特徴は、これまた明石昌夫と同じくドラマチックな構成である。葉山たけしがアレンジした楽曲にもドラマチックな構成の曲は多くあり、ボーカルとシンセベルが主体の1コーラス目、ギターとドラムが本格的に加わる2コーラス目、間奏からラスサビにかけてが高揚感あふれるといった展開に仕上がっているFIELD OF VIEW「君がいたから」(好きすぎて何回も出てくる)や、マイナーなところで言えば、Barbie「あなたに帰りたい」(「Barbie first」収録)などがある。この手の葉山たけしのアレンジは、聴く者をゾクゾクさせるような高揚感のあるギターサウンドがたまらない。

|

|

|

|---|---|---|

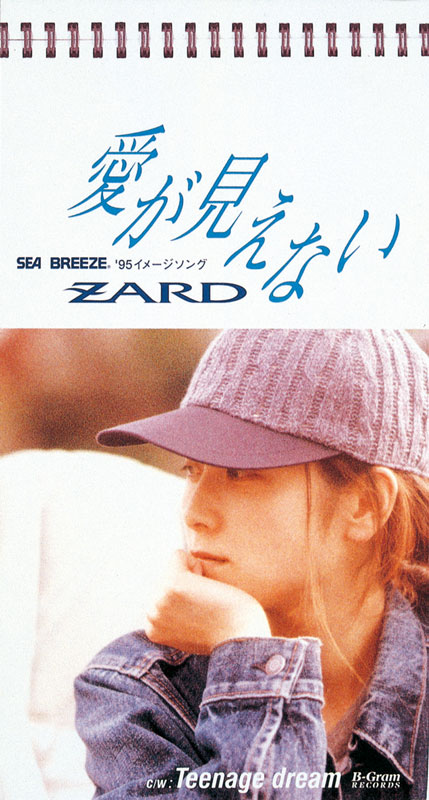

また、サビ前の盛り上がりと休符もうまく使い分けており、このあたりの見極めやインパクトの付け方もさすがである。(盛り上がりの例「あなただけ見つめてる」(大黒摩季)、「咲き誇れ愛しさよ」(Wink)、「愛が見えない」(ZARD)など、休符の例「瞳そらさないで」(DEEN)、「夏が来る」(大黒摩季)など)

|

|

|

|---|---|---|

4回のシリーズで、ビーイングのメイン作家4人(織田哲郎、栗林誠一郎、明石昌夫、葉山たけし)のそれぞれの特徴について述べてきた。次回は結局のところ、「ビーイング系の音楽性とは何なのか?」について語ろうと思う。

このページの先頭へ戻る

ビーイングについて>13. 葉山たけしのサウンドの特徴

12. 明石昌夫のサウンドの特徴

12. 明石昌夫のサウンドの特徴 14. ビーイング系の音楽性とはいったい何なのか?

14. ビーイング系の音楽性とはいったい何なのか? 11. ビーイングブーム徹底解析その10 ~作家で見るビーイングブーム 葉山たけし編~

11. ビーイングブーム徹底解析その10 ~作家で見るビーイングブーム 葉山たけし編~  7. 名曲・名CMの宝庫 ポカリスエットのCM

7. 名曲・名CMの宝庫 ポカリスエットのCM  8. 名曲の宝庫 スラムダンクOP・ED特集

8. 名曲の宝庫 スラムダンクOP・ED特集