織田哲郎のメロディーの特徴

今回は織田哲郎のメロディーの特徴を素人なりに考察してみたい。

織田哲郎のメロディーの特徴

織田哲郎。彼こそがJ-POPの創始者と言っても過言ではないくらいのメロディーメイカー。昭和の歌謡曲、及び、それに対するカウンターカルチャーとしてのロックの系譜を継ぎながらも、それらのいずれとも一線を画す、いわゆる”J-POP的なメロディー”を生み出した。とは言え、織田哲郎本人は、あるインタビューでインタビュアーの「”歌謡曲”という言葉を誰が発明したのか分かりませんが、素晴らしい言葉ですよね。」という発言に対し、「そうだね、”歌謡曲”。ホント、良い言葉だと思うよ。それに比べるとJ-POP? 何だか浅く感じる(笑)。」と発言しており、あまりJ-POPを作ったと言われてもそこまで嬉しくないのかもしれない…。

サウンド面では、91年以降は明石昌夫や葉山たけしなどのアレンジャー陣にその役割を譲ったが、彼らとともにJPOPを創り上げた人物である。

織田哲郎のメロディーの主な特徴を列挙する。

- 聴く者の耳に一瞬で残るキャッチ―さ

- 非常に明確でインパクトのあるサビ

- 爽やかさ

- パッと聞いて織田哲郎とは分からない楽曲の振り幅の広さ

①聴く者の耳に一瞬で残るキャッチ―さ

ポップスにおいて、聴く者を一瞬で惹きつけるキャッチ―さは非常に重要である。90年代、とりわけビーイングが取ったタイアップを活用する方法においては、CMの15秒あるいは30秒で視聴者に「この歌は良い!CDを買いたい!」と思わせなければならないため、キャッチ―さが求められる。 逆に言えば、織田哲郎のようなキャッチ―なメロディーを量産できる作曲家がいなければ、このようなタイアップから売り上げにつなげる手法は取れないということである。つまり、長戸大幸氏のとった経営戦略は稀代のヒットメーカー織田哲郎ありきのものだったのである。 |

|

|

|---|---|---|

よく、アレンジは時代によって良し悪しが変わるが、メロディーは時代によって良し悪しが変わらないと言われる。リリースから30年経った今でも、「おどるポンポコリン」も「負けないで」も「世界が終るまでは…」etc.も、いまだに多くの人から愛されている。その理由を聞かれた際、「それは自分の中で、一過性ではない、普遍的なメロディーを作っていることだと自負しています」と自身のプロとしての矜持を語っている。実際、 普遍的なメロディーを作り続けているからこそ、ビーイングを離れてからも、90年代後半には相川七瀬をプロデューサーとしてヒットさせ、2000年以降もKinki Kidsや上戸彩などへヒット曲を提供するといった活躍を続けられるのだろう。

②非常に明確でインパクトのあるサビ

これもタイアップ戦略につながる話だが、サビが非常に明瞭でインパクトがあるのも特徴の1つである。もちろんCMタイアップの場合、使われるのはほとんどがサビである。そのサビに最も耳に残るメロディーをもってくるため、自ずとサビが明瞭になり、インパクトが生じる。 誰がどう聞いても「ここがサビだよ」と分かりやすく主張の強いメロディーは、万人に受け入れられやすいのだろう。織田哲郎自身は、過去のテレビ番組のインタビューで、

「織田哲郎の曲はサビしか耳に残らないと言われることもあるけど、俺がお前にそのサビの強い印象を与えるために、こっちはBメロでどれだけ苦労してると思ってるんだよ(笑)」

と語っていた。インタビュアーはプロデューサーの亀田誠治氏であったが、

「織田さんの曲には、Bメロにも一種のカタルシスがある」

と発言しており、それに対し織田哲郎も同意していた。 筆者のような音楽の素人には難しすぎるが、筆者なりに解釈すると、”聴く者の心の底に眠っていた感情が、Bメロで一気に呼び覚まされたところに、キャッチ―でインパクトのあるサビが来ることで、リスナーにより強烈な印象を残すことができる”ということではないだろうか。

|

|

|

|---|---|---|

|

||

明石昌夫や葉山たけしの派手なシンセを多用したアレンジやドラマチックな構成も、織田哲郎のしっかりとインパクトのあるメロディーがあってこそである。そもそも、派手なアレンジにメロディーが負けるようではアレンジャー陣もあれほど攻めたアレンジもできなかっただろう。

特にそれを感じられるのが、ZARDの「この愛に泳ぎ疲れても」だ。この曲は1番はスローバラードだが、2番からテンポが急激に速くなり激しいロック調になる。このドラマチックな構成において、”ゆったりとしたバラードでも生きる昭和歌謡の系譜を継いだ(本人談)メロディーの良さ”と”激しいロックでスリリングな曲調になっても、その勢いに負けないだけのメロディーのインパクト”の両方を感じられる。織田哲郎の良質なメロディーだからこそ、明石昌夫による大胆なアレンジが可能になったのだと思う。

ZARD「この愛に泳ぎ疲れても」CM

③爽やかさ

ポカリスエットのCMソングに代表される「爽やかさ」も彼の特徴の一つである。 後述するように、彼は季節を問わずヒットを出しているが、80年代のTUBEへの提供曲、90年代のポカリスエットのCMソングが彼の作る曲のパブリックイメージ、すなわち、代名詞的存在である。夏の雲一つない青空を思わせるような爽快なメロディーにおいて、彼の右に出る者はいない。

|  |

|  |

|---|---|---|---|

|

|||

作曲家として初めて世間に名が知れたのが、TUBEの「シーズン・イン・ザ・サン」である。1986年4月21日リリースのこの楽曲は、年間31.0万枚を売り上げ、年間16位の大ヒットとなった。夏の爽やかな楽曲で後に大ヒットを連発するとは、この頃は本人も想像していなかっただろうが、今思えば、既にこの時点でその才能の片鱗を見せていたということになる。 提供曲での初の大ヒットがTUBEであったというのは、決して偶然ではなかったとさえ思えてしまう。

1stシングル「ベストセラーサマー」

作曲:鈴木キサブロー 編曲:武部聡志・鈴木キサブロー

3rdシングル「シーズン・イン・ザ・サン」

作編曲:織田哲郎

上のCMの二曲を比べてみてほしい。それぞれ85年と86年のキリンビールのCMソングになっていたのだが、明らかに1stシングル「ベストセラーサマー」は昭和の歌謡的な印象を受けるのに対し、3rdシングル「シーズン・イン・ザ・サン」からはJ-POP的な雰囲気を醸し出している。

当時、既にユーミンのコンサートの音楽監督を務めるなど、活躍していた武部聡志を編曲に迎えてはいるものの、今聴くとどうしてもノリの昭和感がぬぐえない。

一方、織田哲郎の「シーズン・イン・ザ・サン」には、ド派手でキャッチ―なサビ、爽快感など、どこかJ-POP的(=平成的)な要素を含んている。まだ昭和といえども、作曲・編曲を合わせて総合的に見ると、”J-POPの走り”だったのかもしれない。(もちろん、この頃、小室哲哉も同様に、TMNで平成的なメロディー・サウンドを実現しつつあった。代表曲「Get Wild」は翌87年。また、楽曲提供では同年(86年)の渡辺美里への提供曲「My Revolution」が大ヒット。)

④織田哲郎と分からない楽曲の振り幅の広さ

90年代のヒットメーカーとして織田哲郎とよく並んで語られる小室哲哉は、良くも悪くも彼のカラーが前面に出ており、パッと聞くだけで「小室哲哉だ!」と分かるのに対し、織田哲郎の楽曲は、聞いただけでは彼の手によるものだとは分からないくらいに楽曲の振り幅が広く、クセがない。その上、本人の性格的な問題でメディア出演に対する姿勢が正反対であったことから、織田哲郎の知名度は小室哲哉に比べて圧倒的に低い。何が言いたいかというと、織田哲郎はそれほど裏方に徹して、幅広いアーティストに様々なタイプの楽曲を提供することで、リスナーは知らず知らずのうちに彼の楽曲を聴いていたのだ。

あるインタビューにおいて、織田哲郎自身は「プロデュースするときには、必ず ~といえば君、という風な”専門店”を目指すといい」とアドバイスするという。しかし、自分自身に関しては、「人にはそう言うのですが、残念なことに私ほど節操のない音楽家もいません。というか、私以外知りません。私自身、シンガーとしてもずっと活動してきましたが、相当に音楽性は一貫していません。しかもそれが世の中の流行りと連動しているならまだしも、なんなら逆行するケースも多いのです。」と発言している。

実は、これこそが彼の最大の特徴なのではないか思うわけである。彼の一番の音楽的ルーツであると思われる60年代のビートルズをはじめとするポップスや70年代のハードロック、グラムロックなどだけでなく、日本の歌謡曲やはたまた民族音楽のエッセンスなど、様々なタイプの音楽を自身の中で昇華し、心地よいメロディーを作り出せるのは天才としか言いようがない。クセが少なく、万人が心地よいと思うような曲を作曲できる作曲家が日本に何人いるだろうか?彼自身が専門店でないからこそ、あれだけのヒットを連発できたのだろう。

実際、「揺れる想い」に代表される爽やかな曲から、「このまま君だけを奪い去りたい」のような王道バラード、「おどるポンポコリン」のような遊び心のある歌、「想い出の九十九里浜」のよなグループサウンズ調の曲や「碧いうさぎ」に代表される民族音楽調の曲まで、彼の曲は、実に幅広い音楽性を有している。

|

|

|  |

|---|---|---|---|

|

|||

様々なタイプの楽曲を制作することから、作曲方法にも様々有り、アコースティックギターの弾き語りで作曲することが多い(7~8割)が、バラードではピアノ(2=3割)で作曲することもあるとのこと。コード進行から考えることもあれば、メロディーから考えることもあると述べている。また、夏のイメージが強く、夏の曲にメガヒットが多いのは事実だが、実は、季節を問わずヒットを飛ばしており、クリスマスソングでもある「世界中の誰よりきっと」や秋の哀愁を感じられる「恋心」など、季節を問わず素晴らしいメロディーを提供している。

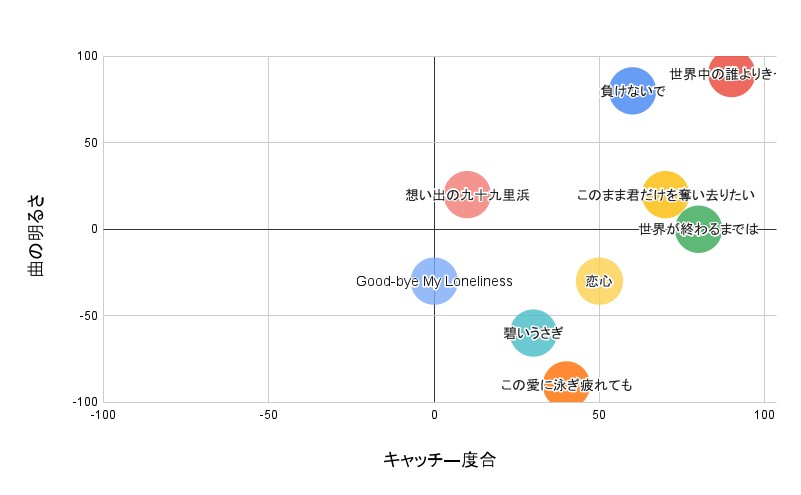

特徴をプロット

キャッチ―さとは本質的には、メロディーの動きが激しいかどうかである。要はメロディアスであるかどうかである。このあたりの話は、また別の機会に譲るとして、キャッチ―さと曲調を軸に取り、織田哲郎のメロディーの特徴をプロットしてみる。(※完全に主観です。)

実は、ポップな明るい曲だけでなく、マイナー調の曲や哀愁のある曲も多くヒットさせている。そうは言ってもやはりヒットメーカーなだけあってキャッチ―さは失わず、印象に残りやすいのが彼のメロディーの武器である。

このページの先頭へ戻る

ビーイングについて>10. 織田哲郎のメロディーの特徴

9. ビーイング系女性三大〇〇

9. ビーイング系女性三大〇〇 11. 栗林誠一郎のメロディーの特徴

11. 栗林誠一郎のメロディーの特徴 7. 名曲・名CMの宝庫 ポカリスエットのCM

7. 名曲・名CMの宝庫 ポカリスエットのCM  8. ビーイングブーム徹底解析その7 ~作家で見るビーイングブーム 織田哲郎編~

8. ビーイングブーム徹底解析その7 ~作家で見るビーイングブーム 織田哲郎編~  14. ビーイング系の音楽性とはいったい何なのか?

14. ビーイング系の音楽性とはいったい何なのか?